左營的三大聚落:先住民、新莊仔、眷村

【當地先住民】

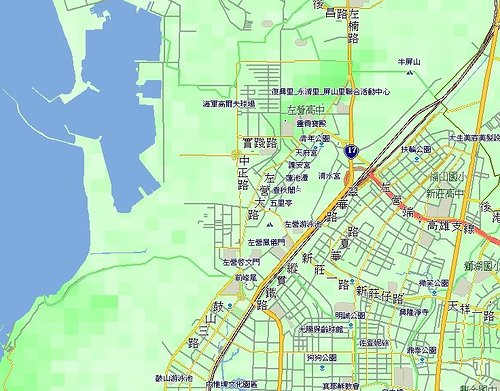

《桃仔園》跨越左營、鼓山二區,包括左營沿海的大部分及今的自勉、自助二里與鼓山區,柴山上桃源里的部分地區,由於滄海桑田的漫長歲月,已是名存物亡,桃樹完全失去蹤跡。民國廿六年興建軍港時,桃仔園被迫遷村:軍港興工時,曾挖出完整的「繩紋陶」及「網紋陶J,據日本考古學家研究,此文化屬新石器時代早期的文化層,是目前本市出土的最古老文化層。

《洲仔》屬左營區尾北里,位在蓮池潭畔,其地形宛如潭中的浮覆地,其西側亦由蓮池潭的污泥堆積而成,故名。現在其鄰近地區,已由高雄市政府擇定為興建『氏俗文化村』的地址。

《菜公莊》即是今之菜公里,位於菜公路側,據市志載:「該地居民多種蔬菜,因其盛產,故名。」另有一說,謂「菜公」源自吃齋老人,吃齋者本省謂之「吃菜人」,傳說此地的小廟早期住有一老和尚,平常修橋鋪路,行善積德,甚得人望,居民稱為「菜公」云云。

《店仔頂》為左營老部落之一,位於今店仔頂路兩側。店仔頂即指小店鋪的北側之意。早期的左營,除碑仔頭是熱鬧的街道之外,向北行走則為荒涼的墓地與稻田。店仔頂的開基者在路側搭棚販賣涼水、檳榔、甘蕉等供行人解渴歇腳。後來「店仔頂」的北側發展成部落,遂稱「店仔頂」,迄今仍屬左營區的精華地帶,保留著純樸的遺風。

【新莊仔】

新莊仔即今左營區之新上、新中、新下里及新光里,古名為「十八埒」,即興隆里第十八個界址之義。民國26年(公元1937年),日軍興築左營軍港,桃仔園首當其衝的列入海軍要塞地,遂採「集聚」遷居方式,乃在「十八埒」設置新社區,故名曰「新莊仔」。

由於傳統的地緣及血緣觀念,深值於心,為減少鄉愁與別情之苦,移民以今新庄仔路七三○巷為界,巷以東為「部後」移民的集中區,信奉故里的北極上帝,巷以西是桃仔園的移民,主祀家鄉的保生大帝。

新莊仔的形成,來自於日治時代日人將部後、桃仔園、舊城內的居民遷出,並由信組合出面買土地,在起黑瓦厝後再售予住戶,其中有些居民則在規畫好的街部中另建紅瓦厝,於是一個有著整齊街道、木麻黃行道樹、房舍形成齊一的的計畫性社區。當時新莊仔的人若到左營街上辦事或購物,左營人常以臉包黃澄澄者就是新莊仔人來辨認。這些聚落發展的滄桑記載,都可以從青雲宮與北極殿的沿革碑文中看到。

【眷村】

隨著太平洋戰事的吃緊,日本政府選中左營造萬丹港為軍港,昭和14年(公元1939年)為了闢建軍港,故強迫軍區所在的居民遷出。因此桃仔園(三分之二遷至新莊仔,三分之一遷至內惟)、竹子腳(遷至碑仔頭與內惟)、舊城內(遷至新莊仔)以及部後(遷至新莊仔)的一部份之居民被強迫遷村。接著在舊城中建造油庫與火藥庫與在部後西北邊建造海軍宿舍。

廣大的濱海地區變成了一個管制地帶,即使到今天仍然是需要軍方許可才得以進入的軍事管制區。這樣的變化,在光復之後影響更大,原來的日本人眷舍移入了國軍眷屬,部份軍區內的空地也陸續建了眷村。所以左營在光復之後人口大量激增,而眷村就如雨後春筍般出現。像自治新村、明德新村、復興新村、自勉新村、崇實新村、自助新村、勵志新村、勝利新村就是這種時空發展的產物。

所以我們可以在南城門附近看到數棟眷村改建的國宅環立,也能在軍校路、中正路附近看到花木扶疏、庭園廣闊、遊憩空間規畫完善的高級軍官社區,舊城內、半屏山下則是擁擠低矮的眷舍,及相伴產生的中山堂附近的上海街等,這些都是這半世紀以來隨軍事區的成立而帶動的。

大致來講,舊城周圍和蓮池潭畔是一片古樸傳統房舍與狹窄街道。而左營區西半部的圍牆之內則是軍區與眷村林立,廣闊的巷道在整齊低矮的天際線襯托下別有一番特色。而自日治時代起一批批的計畫性社區不斷出現在新莊仔,直到近十年的重劃區完成,讓該地的農田景觀換上五高樓聳立的外衣。